臨汾新聞網訊 氣象預報,與我們的生活息息相關,及時、精準的氣象服務已成為我們日常生活中不可或缺的一部分。如今,氣象服務正以多樣化的形式出現在我們身邊,尤其是在改革開放四十年來,我市的氣象事業蓬勃發展,取得了一個又一個輝煌的成績。近日,市氣象局退休老干部劉川生接受了記者的采訪,向記者講述了我市氣象人在改革開放四十年間付出的艱辛和努力。

劉川生今年63歲,退休前曾任臨汾市氣象局黨組副書記、副局長,分管業務多年。“我是1979年參加工作的,算起來,我為氣象事業奮斗了近四十年。我親眼目睹了臨汾氣象事業的發展,也見證了氣象人為了氣象事業付出的心血和汗水。”劉川生剛參加工作時,是氣象局的一名普通機務員。“我們每天都要把全地區各個氣象臺站的觀測要素搜集起來,然后到郵電局發電報。發電報也需要固定的格式,發到省氣象局后,再等省氣象局把全省的天氣報文發到國家氣象局,最后由專家‘問診’后,才會把各地的天氣要素再發回來。”劉川生說,在當時,想要調取其他地方的適時天氣信息是非常困難的;而現在,全國各地的天氣信息,每分鐘就會更新一次,想要什么地方的都能查詢到。

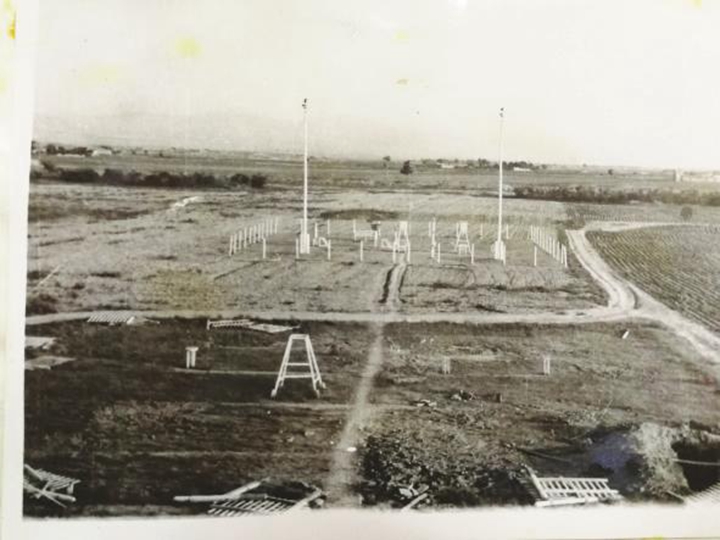

我市氣象事業起步之初,天氣觀測和預報是氣象部門的兩項最主要的工作。在劉川生剛參加工作的年代,我國還沒有自主研發的氣象衛星,只能通過日本或歐洲的氣象衛星進行天氣預報。

“當時,我們沒有氣象衛星,雷達也不先進,只能根據每天手工繪制的天氣圖,結合當地的農時節氣和民間諺語,做比較短期的預報預測。”劉川生說,當時,因技術落后,天氣預報的準確率只能達到40%;現在好多了,隨著各種高科技的運用,24小時天氣預報的準確率已經能達到90%以上。不得不說,這是氣象事業發展的最好見證。如今的氣象工作,依托各類先進的設備和成熟的數字預報模式,氣象預報的精準性和及時性大大提高,對工農業生產、百姓生活提供的氣象服務越來越全面。

“為了我市的氣象事業發展,我目睹了一代又一代的氣象人付出的艱辛和執著。”劉川生說,在他從事氣象事業的近四十年里,有一件事讓他至今難以釋懷。說到這里,他停頓了一下,兩眼泛起了淚花。這件事還要從2003年的一次意外說起。

2003年,蒲縣氣象局的工作人員任海山,發現氣象觀測場的風向桿出現了故障。為了不讓觀測數據缺測,他第一時間爬上十多米高的風向測試桿進行維修。

就在修好設備準備爬下來時,突然發生意外,風向桿“啪”地折斷,任海山整個人也隨著風向桿掉了下來,重重地摔在了圍在觀測場四周的圍欄上,三根矛狀的鋼筋深深地插進了他的小腿、大腿和屁股。“當時那個場景,我這一輩子也忘不了。因為鐵欄桿深深扎進肉里,人根本沒法動彈,但也不敢拔出來,怕傷了大動脈,所以只能保持不動。蒲縣氣象局的干部職工用四個凳子將任海山托住,然后給他蓋上一條毯子,并向市局匯報,請求支援。”劉川生說,當時,他是負責業務的副局長,在得知這個消息后,與當時臨汾市氣象局局長宋寬同志一起帶上醫療專家,趕赴蒲縣救援。

“那一路,可把我們嚇壞了,當時任海山還沒有結婚,我心里想了很多,害怕他殘疾了,更害怕救治不過來。”劉川生說,等到了蒲縣之后,縣局同志已在醫生的指導下,實施救治。萬幸,三處貫穿傷沒有傷著動脈和神經。

那一次意外,好在沒有造成很大的損傷,經過及時治療,任海山沒有留下什么后遺癥。如今,他已成為蒲縣氣象局的副局長,繼續奮斗在氣象工作的一線。“都是我們的好同志,都是為了氣象事業甘愿流血流汗的好男兒!”說到這里,劉川生再也控制不住自己的感情,兩行熱淚奪眶而出。

“改革開放四十年來,我們的氣象事業趕上了好時代。國家強大了,科技進步了,我們的氣象事業也得到了長遠的發展,培養出一批批優秀的人才。干了一輩子氣象事業,我深知事業要發展,離不開科學技術的支持,更離不開氣象人甘于吃苦、無私奉獻的精神。”劉川生是這樣表達我市氣象事業的發展。

記者楊全 郝海軍

責任編輯:付基恒