——大寧縣全面推進購買式造林工作紀實

臨汾新聞網訊 黨的十八大報告把生態文明建設提高到前所未有的戰略高度,納入“五位一體”總體布局,習近平總書記創造性地提出了“兩山”理論:我們既要綠水青山,也要金山銀山。寧要綠水青山,不要金山銀山,而且綠水青山就是金山銀山”;省委書記駱惠寧在中共山西省第十一次黨代會報告中明確要求:必須加大生態文明建設力度,把生態文明融入經濟社會發展全過程,讓綠色成為美麗山西‘底色’”、要永遠唱響‘人說山西好風光’,開創生態文明建設新時代”;省長樓陽生在省委十一屆二次全會暨經濟工作會議上指出:要切實加強生態文明建設”、要推進生態文明制度創新,要突出改革創新,堅持先行先試,探索開展生態文明體制改革綜合試驗”。市委、市政府按照省委“一個指引、兩手硬”的重大思路和要求,作出了“走出既要金山銀山,又要綠水青山的新路徑”和“著力促進生態富民”的決策部署。

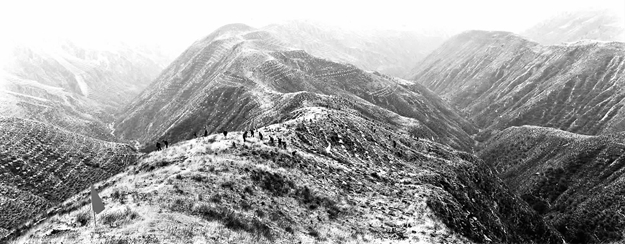

地處黃土高原殘垣溝壑區的大寧縣,三川十垣溝四千,周圍大山包一圈”,溝壑縱橫,生態脆弱,又是國定貧困縣,貧困發生率24.6%,脫貧攻堅任務繁重。面對“生態建設”與“脫貧攻堅”兩大難題,大寧縣深入貫徹習近平總書記“兩山”理論,按照省委、省政府和市委、市政府的決策部署,在脫貧攻堅中踐行新發展理念,讓群眾認識到常青樹就是搖錢樹,生態優勢就是經濟優勢,把生態建設的過程變成經濟增長方式轉變的過程、發展觀念不斷進步的過程、人與自然關系趨向和諧的過程,融生態文明于脫貧攻堅全過程,在山區宜農則農、宜林則林,推動綠色發展、建設美麗大寧,讓綠色成為美麗大寧的“底色”。他們在大寧縣第十二次黨代會上明確提出“購買式造林”,要實現——

春光明媚晴方好,忙趁東風好造林。

4月7日上午,平時寂靜的大寧縣曲峨鎮白村造林現場突然熱鬧起來,縣四套班子在家領導,各職能部門、各鄉鎮、各村負責人和全縣37個購買式造林脫貧攻堅合作社領辦人齊聚大山深處,共同召開購買式造林脫貧攻堅現場推進暨培訓會。會議現場,大家交流典型經驗,學習流程、技術,明確目標任務,是觀摩,是培訓,更是動員。標志著該縣購買式造林工作正式拉開大幕,由先行試點階段進入全面推廣階段。

大寧縣地處貧困人口集中的呂梁山區,是生態脆弱與生產落后的高度重合區。長期以來貧困和生態脆弱互為因果、惡性循環,這是大寧的縣情特點。生態脆弱是百姓貧困的“窮根”,只有拔掉“窮根”,才能脫貧致富奔小康;只有打造“綠水青山”,才能有“金山銀山”。基于這樣的認識,新一屆大寧縣領導班子勇于探索實踐,以破解生態脆弱和群眾貧困難題為目標,以創新造林機制——購買式造林為載體,把生態建設與脫貧攻堅深度融合,奮力實踐習近平總書記“綠水青山就是金山銀山”的“兩山”理論,走出了在一個戰場打贏生態建設和脫貧攻堅兩場戰役的新路徑。

機制創新

何謂“購買式造林”?和以往造林方式在機制上有何不同?如何做到“生態”與“脫貧”的雙贏?作為“購買式造林”改革的發起者,前山西省黑茶山國有林管理局局長、現大寧縣委書記王金龍這樣介紹,根據《山西省林業廳關于積極穩妥推進購買式造林促進林業發展提質增效的指導意見》,購買式造林是政府向社會力量購買造林服務的市場機制在林業上的具體應用,是把政府事前投資造林的做法,轉變為引導社會力量根據林業部門編制的規劃設計先行造林,經檢查驗收合格,政府對社會力量完成造林所投入的資金、技術勞動力等綜合成本以及合理利潤進行購買。

其基本程序是:縣林業局規劃設計,鄉政府組織購買,村集體落實造林地并決定實施主體。實施主體按設計完成造林和管護任務,經過一個生長季后,造林當年由鄉鎮組織技術人員進行自驗后報縣林業局組織驗收,驗收合格的出具驗收報告,同時鄉鎮和造林主體簽訂造林合同。

按合同規定,鄉鎮根據縣級驗收合格單可給予支付30%的造林費用,不合格的要求造林主體進行整改,當年合格為止,不整改的鄉鎮可不予造林主體簽訂購買造林合同。造林第三年秋季,由實施主體鄉鎮進行第二次鄉級檢查驗收,造林保存率達國家相關標準時,申請縣林業局組織第二次驗收,驗收合格后付70%,完成政府購買。造林第一年簽訂購買協議且當年必須全部完成任務,所造林木林隨地走,產權全部屬于林農,落實任務,優先安排建檔立卡貧困戶相比以往造林模式,購買式造林的造林主體變了——由原來的政府招投標、造林公司實施造林的模式,轉變為由扶貧攻堅造林專業合作社組織農村廣大的建檔立卡貧困戶,自主自愿造林;造林的效果好了——購買式造林將成功的造林過程變成了商品,實現了造林“過程管理”向“結果購買”的轉變,變過去的“要我造林”為“我要造林”。三年的造林、管護、購買周期設定,促使造林主體必須對所營造的新造林負責,提升了造林護林的積極性,保證了造林的生態效益;貧困戶的勞務收入有保障了——購買式造林的造林主體主要是貧困戶或者由貧困戶和農戶委托的扶貧攻堅造林專業合作社。專業合作社中貧困戶應至少占合作社全體成員的80%。

貧困戶通過參與造林過程的勞動得到收入。據測算,貧困戶參與造林綠化工程,每人每年不低于35畝,按畝投資的45%的勞務費計算,年勞務收入不低于12000元,可帶動一家三口人實現脫貧。

“購買式造林”改革的出現,在全國林業系統引起了高度關注。國家林業局經濟發展研究中心在調研報告中這樣評價:購買式造林是政府購買服務的典范,是國家林業生態扶貧模式的創新,讓黃土高原綠化看到了希望。

“圍繞3年實施20萬畝造林任務的目標,帶動3529戶,9881人脫貧目標,按照市場化運作模式,組織由80%以上貧困戶組建的扶貧攻堅造林專業合作社,賦予貧困戶與百姓參與生態建設和保護的權力與自由,打造集中連片的精品工程,實現‘鄉鄉有精品,村村有工程。’”在購買式造林脫貧攻堅現場推進暨培訓會上,王金龍對這場生態扶貧攻堅戰志在必得。

試點先行

從大寧縣城出發,沿著梁峁層疊、垣坡連綿的山路驅車前行,只見粉色的野山桃花在蕭瑟的黃土高原分外妖嬈,行至白村地界,滿布于陡峭溝壑間的一條條整齊如田埂般的“魚鱗坑”讓記者眼前陡然一亮。

“作為我縣購買式造林工作的兩個試點之一,白村購買式造林工程總設計面積達3500畝,共在18個小班完成。去年,該村3號小班率先在全縣搞試點,造林面積120.06畝,參與先期試點建設的15名貧困勞動力,參與造林22天,人均增收2800余元。”曲峨鎮黨委書記張鵬華告訴記者,今年,白村購買式造林人均35畝,按80%貧困戶的比例計算,可通過造林脫貧80戶貧困農戶。全鎮9313.6畝造林任務,至少可使212戶530人擺脫貧困,實現一人造林、全家脫貧的目的。

白村位于曲峨鎮北部垣面,轄區4個自然村,共有269戶1027人,其中建檔立卡貧困戶155戶432人。在縣委、縣政府作出實施購買式造林、助推脫貧攻堅的決定后,曲峨鎮提高站位,精心謀劃,在去年試點的基礎上,開足馬力,全盤推進。截至目前,該工程共上馬勞力106人次,已完成整地任務2800畝,占任務的80%。

自去年大寧縣黨代會之后,縣黨政主要負責人分赴曲峨鎮17個村委,親自對每條坡、每條梁認真勘查,尋找造林主戰場。

戰場確定后,在各村委召開動員會,向所有山羊養殖戶發放禁牧通知書,向群眾廣泛宣傳購買式造林的政策、規程和效益,消除群眾思想顧慮,發動建檔立卡貧困戶加入造林專業合作社。

今年驚蟄前后,大地未完全解凍前,曲峨鎮就督促承接工程的欣達造林合作社,組織部分社員按照設計,先行開工,駐村干部、第一書記、鎮林業站和技術人員進村駐點,齊上陣、齊規劃、齊把關,堅持有造林經驗的貧困戶和技術骨干前行做樣板,初次造林的貧困戶跟進學經驗,致力于打造精品工程。

在購買式造林脫貧攻堅現場推進暨培訓會現場,曲峨鎮鎮長王鎖平向參會人員介紹,白村購買式造林工程全部采用“魚鱗坑”整地,“品”字布局,按照2:2:4:2的比例,選用油松、連翹、紫槐、側柏等樹種,實行喬灌混交、針闊混交。由于該區域立地條件差,施工難度大,在地質結構復雜的山石地塊,合作社采用石坑整地的辦法,目前,共壘石坑11860個,工程推進順利。

在觀摩白村購買式造林的過程中,三多鄉鄉長李小虎感觸頗深,“我們鄉購買式造林工作才剛剛全面啟動,就今天的觀摩而言,我認為搞好造林工作,就要加強對專業合作社的管理、引導和技術服務工作,搞好規劃、嚴格把關、精心設計,不但要調動貧困戶的積極性,還要保證參與造林工程的責任心,這樣才能打造出我們的精品工程”。

“去年11月份我們就成立合作社,總共社員79人全是貧困戶,雖然還沒開始動工,但我們前期做好了人員工具配備,苗木考察等各項工作,隨時準備投入這場攻堅戰”。太古鄉綠蔭扶貧攻堅造林專業合作社負責人賀建紅告訴記者,“我們的中標地和白村地形相似,今天我帶來部分社員來這里‘取經’,來提高我們的造林效率和質量。”

強力推進

白村試點的成功,點燃了大寧貧困群眾脫貧的希望,也大大增強了各級干部對購買式造林工作的主動性。縣委、縣政府因勢利導,以點帶面,全面推廣,迅速在全縣掀起大力實施購買式造林的熱潮。

制度保障。早在去年,該縣生態建設領導小組就精心組織精干力量30余人次赴呂梁市嵐縣、黑茶山林局學習先進經驗,制定出臺了一系列具體實施方案、方法、細則等可操作性強的文件。翻開《大寧縣購買式造林試點工作實施方案》,指導思想、目標任務、基本原則一目了然,實施步驟、保障措施具體明確。尤其是《大寧縣購買式造林管理辦法》《大寧縣購買式造林技術規定及檢查驗收辦法》《大寧縣購買式造林議標辦法》《大寧縣扶貧攻堅專業合作社管理辦法》《大寧縣新造林區管理管護實行購買服務實施辦法》等措施的制定,規范了購買式造林的各個環節,為該項工作的開展奠定了堅實基礎。

規劃先行。規劃是購買式造林的頂層設計,在整體規劃中,該縣確定“縣要有重點,鄉要有工程,村要有精品”的原則,做到點面結合,點上出樣板、出思路、出政策,面上出規模、出效果。同時,規劃設計中堅持因地制宜、實事求是,充分尊重群眾意愿,讓群眾自主選擇,結合脫貧攻堅的需要,以發展經濟林、闊葉林為主,注重發展混交林。在造林過程中,栽植藥材,發展林下經濟、干果經濟,注重集中連片,注意填漏補缺,打造全縣生態建設精品工程。

宣傳發動。縣宣傳部門會同各鄉鎮、林業局組織專門的宣傳力量,深入到各村委和貧困戶當中,廣泛開展宣傳、深入進行指導,把購買式造林的具體內容和實施步驟深入淺出地傳導給貧困戶和造林專業合作社。縣廣電中心要在縣電視臺開辟專欄,及時報道各鄉鎮、各部門的購買式造林落實情況以及造林工作中好的經驗、做法和先進典型,在全縣形成了人人關注購買式造林、人人參與脫貧攻堅的生動局面.

政策傾斜。大寧縣建立了政策支撐機制和脫貧攻堅生態效益補償專項基金制度,從今年開始,每年至少投入150萬元,率先設立脫貧攻堅生態效益補償專項基金,按照《大寧縣脫貧攻堅生態效益補償專項基金管理辦法》,縣財政每畝每年補償5元。執行最嚴格的森林保護制度,認真落實《山西省永久性生態公益林保護條例》和《山西省封山禁牧辦法》,劃定生態紅線,維護生態安全,嚴禁人為亂砍濫伐和牛羊危害造林成果,確保生態文明建設首戰首勝。

分解任務。縣林業局做好與省林業廳的溝通、銜接,確保造林任務和經濟林提質增效任務的落實,同時組建專業隊伍和精干力量分赴各鄉鎮進行指導和督查,推動任務落實;縣財政部門做好資金籌措和補助資金的兌現發放工作;縣國土部門負責好購買式造林的土地界定、范圍認定和土地核減指標的分解落實;縣林業、農業部門負責好土地落實、作業設計、樹種選擇等組織管理和實施工作,加強技術服務、督促指導和檢查驗收;縣扶貧部門要建立貧困戶和造林專業合作社購買式造林檔案,準確掌握貧困人口的造林需求,及時跟蹤其造林進展情況、受益情況和脫貧情況;縣農經部門要確實加強合作社的管理,確保合作社規范運行,貧困戶勞務收入、分紅收入及時足額到卡、到戶;各包村幫扶單位協調配合鄉鎮、村委抓好落實;各駐村工作隊員和第一書記發揮聯系面廣、村情熟悉等優勢,幫助貧困戶和造林專業合作社做好購買式造林工作。

責任到人。大寧縣明確各鄉鎮黨委書記是購買式造林的第一責任人,鄉鎮長是直接責任人,在親自抓工作落實的同時,實行“目標、任務、資金、責任”四到位的工作機制,抓好組織領導和監督管理責任,對造林任務做好指導、協調服務和督促檢查,定期研究解決工作中存在的問題;各貧困村“兩委”負責抓好購買造林脫貧攻堅工作,組織貧困戶積極參與購買式造林。

目前,大寧縣已按照貧困人口不低于合作社社員80%的總體要求,正式組建扶貧攻堅造林專業合作社37個,已申領造林專用資質的有37個,合作社員1991名,其中建檔立卡貧困人員1578名。今年總面積為6.282萬畝的造林綠化工程建設前期準備工作、作業設計全部編制完成,6個鄉鎮議標程序全部結束,已經整地9300余畝,全面鋪開了購買式造林工程。

綠山惠民

陽春四月,生機盎然。

站在白村垣公路上遠眺,遠處層疊山巒上的植被被春風喚醒,泛出點點的新綠,與之迥異的是,記者腳下幾條山脊上整齊排列著魚鱗狀的新樹坑,煞是壯觀。

沿公路行走,路邊隔一段就能見到幾輛停放的摩托車,那是造林人員的車,探向陡峭的溝底卻見不到人影,但記者耳畔卻時不時能聽見被風帶過來的挖土聲和說話聲。

只聞其聲卻不見其人。參與購買式造林的隊伍是怎樣創造出這樣壯觀的景象,記者帶著強烈的好奇心,沿著近70度的山脊摸下溝底,一探究竟。

行至半山腰,溝底的視野頓時開闊起來,周圍幾個陡坡上站著幾群整地的村民。記者小心地行進至下白村村民馮云光的跟前,69歲的他,依然精神抖擻,揮動鐵鍬的動作和力氣絲毫不輸年輕人。

“干了3個小時了,大概挖坑30個左右,一個土坑1.5元,這一早上40多塊錢到手了。”見到這記者的到來,馮云光放下手中的鐵鍬,擦了擦汗,滿心歡喜地向記者說出了一早上的勞動收成。

馮云光是白村一名建檔立卡貧困戶,去年鎮政府在他們村召開了購買式造林動員會后,他積極報名參加購買式造林。

“我覺得購買式造林的政策和模式,是帶動我們老百姓致富的好方法,一是苦不重能承受,二是也不影響正常種地和管理蘋果園,三是經濟收入比其他高。”說起購買式造林的好處,馮云光如數家珍,今年他已經整地刨坑20余畝,預計全年可收入1萬余元。

隨后,記者走到賀益村馮建平的身邊,只見他站在懸崖式的坡邊等待其他人給他送刨好的石塊,記者向他站的地方探去頓感眩暈。“我們爬上爬下習慣了,在其他地方比這兒還陡,基本不會有事,況且合作社還給我們入了意外險。”馮建平很自信。

在一旁手舉洋鎬刨石塊的馮候堂告訴記者,“壘石坑是最慢的活兒,除石頭就地取材外,填土都是在遠處取,雖然慢,一天只能壘20來個坑,但單價比土坑高4倍,這樣算下來,一天也有120多塊錢的收入。”“你要向老師傅們多學習,看著他們的等高線挖坑……”在現場指導社員整地的是大寧縣欣達脫貧攻堅造林專業合作社的領辦人馮明星。他告訴記者,去年在3號小班的實戰演練,造林成效明顯,群眾看到了希望,都積極參與購買式造林。

看似簡單的造林工程,貧困戶能有多少收益?馮明星給記者算了一筆賬,根據去年試點測算結果來看,每個貧困戶一年能干到35畝,大概70到80天干完,有1.2萬余元的收入,如果一個貧困家庭按3口人計算,干到35畝,就能帶動一個貧困家庭脫貧,今年設計面積是3500畝,按合作社80%的貧困戶計算,這個工程干完就能帶動80個貧困家庭240余名貧困人口脫貧,今年僅僅是勞務收入,等到第四年就是生態效益補償收入和護林收入,購買以后,林隨地走,產權清晰,而且政府還將頒發林權證,擁有產權林權,還可以抵押、交易,構建了有效的造林脫貧機制。

在采訪結束時,王金龍告訴記者,“我們還將探索林業市場化運作的體制機制,建立林價體系,在不動產交易中心,建立森林市場,賦予老百姓擁有產權的林木以自由買賣的權利,讓森林成為商品,通過市場交易實現其價值,用市場經濟的辦法,推動生態建設、脫貧攻堅健康快速發展,大力提高貧困人口在生態建設中的參與度和受益水平,用市場這只看不見的‘手’,調動貧困群眾和社會資金投入造林,靠市場主體的獲利機制,實現生態建設和脫貧攻堅的‘雙贏’目標。”(本版照片由李明珠 董梟攝) 記者 陳明 董梟

責任編輯:付基恒